Der Geheimdienst als Künstleragentur

Najem Wali erzählt in seinem neuen Roman „Soad und das Militär“, wie ein Mensch systematisch fremdbestimmt wird.

Buchbesprechung von Beat Mazenauer bei literaturkritik.de

Die Menschen in Ägypten wissen aus langjähriger Erfahrung, dass die Machthaber ihnen misstrauen und sie deshalb von Geheimdiensten überwacht werden. Davor sind auch Berühmtheiten nicht gefeit, ganz im Gegenteil, wie Najem Wali erzählt. Auf verschlungenen Wegen kreuz und quer durch die Innenbezirke Kairos führt sein Ich-Erzähler hinein in eine Geschichte, in der die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit, Öffentlichkeit und Geheimnistuerei verschwimmen.

Auf dem nächtlichen Weg zurück ins Hotel wird er von einem Fremden verfolgt. Er befürchtet schon das Schlimmste, als sich der mysteriöse Verfolger als sein alter Freund Simon Syros entpuppt. Sichtlich um Unauffälligkeit bemüht, überreicht ihm dieser ein sorgfältig verschnürtes Päckchen mit elf Heften. Darin findet der Erzähler die Geschichte von Simon und dessen Geliebter Soad aufgezeichnet, der legendären Sängerin und Schauspielerin, deren anscheinend glänzende Karriere unter einem dunklen Stern stand. Soad war noch keine neun Jahre alt, als das Militär im Sommer 1952 gegen König Faruk I. putschte und formell eine Republik ausrief, die unter Gamal Abdel Nasser militaristische Züge annahm. Das Lied Gott erhalte deine Armee, mein geliebtes Ägypten sollte zum Jubelgesang auf die neue Zeit werden – gesungen von einem „Goldkind“ aus dem Volk: Soad. Für sie aber sollte die Liedzeile „Die Armee ist es, die uns schützt“ zum Fluch werden und zu Lebzeiten „wie ein Alptraum auf ihr lasten“.

M

M

Hat diese Figur der Filmdiva Soad reale historische Bezüge oder ist sie eine rein literarische Erfindung?

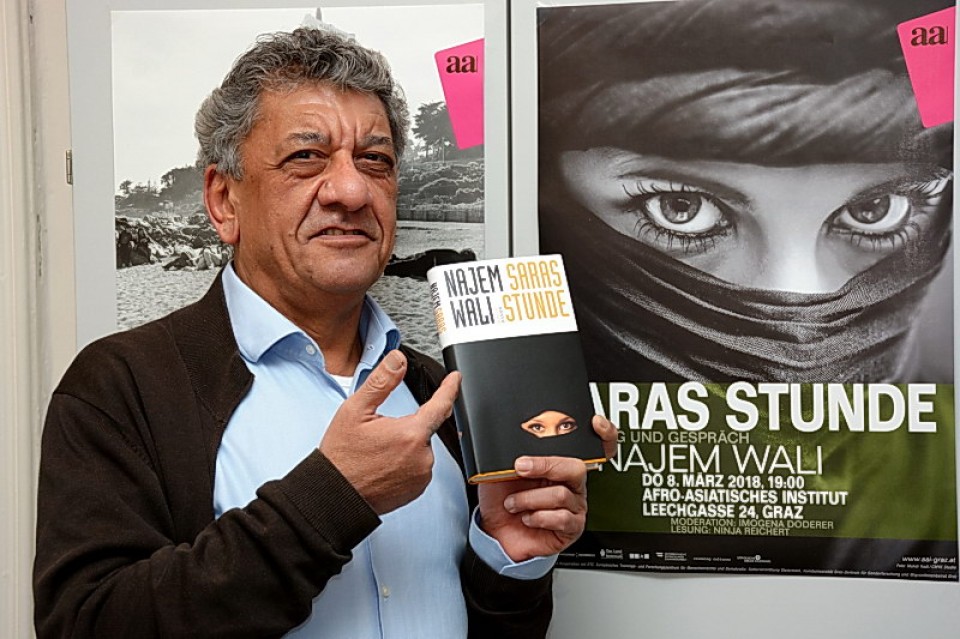

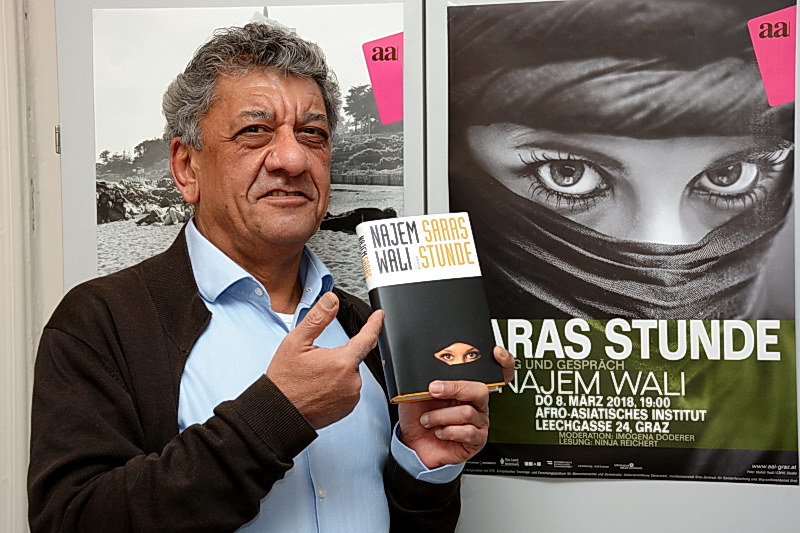

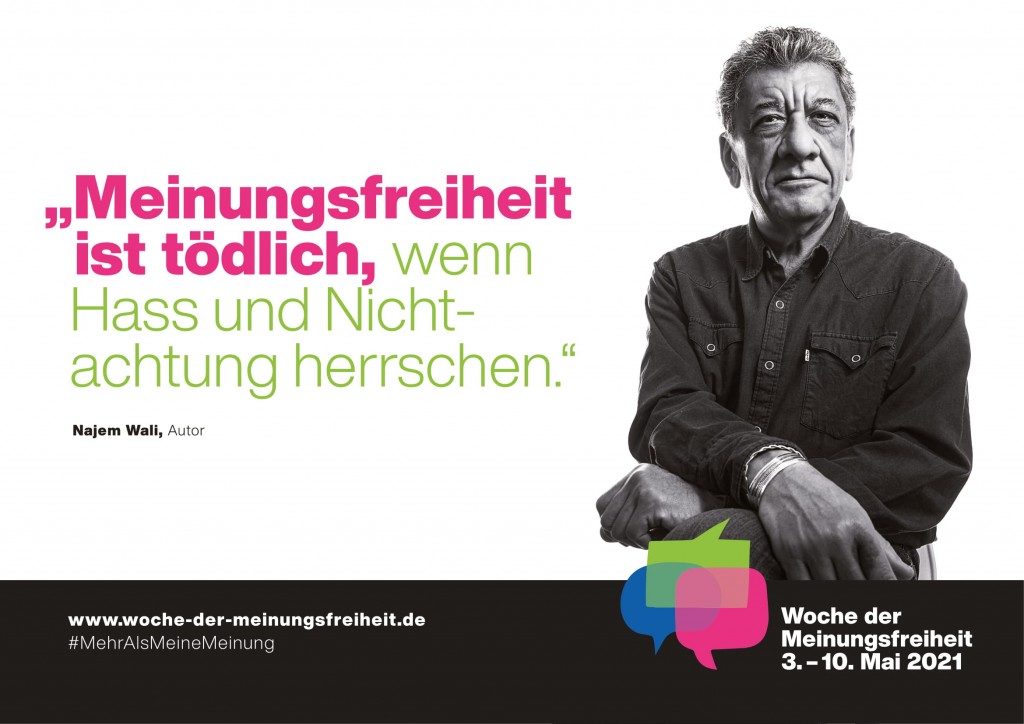

Hat diese Figur der Filmdiva Soad reale historische Bezüge oder ist sie eine rein literarische Erfindung? So beginnt der neue Roman des Schriftstellers und Journalisten Najem Wali, der in Basra geboren wurde und 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Während seine bisherigen Werke vor allem in seiner Heimat spielen, siedelt Wali sein neues Werk in Ägypten an, wo das Militär seit 1952 die große Macht im Land ist. „Sie gehen vielleicht mal aus der Tür, aber kommen durch das Fenster zurück, wie es nach dem Arabischen Frühling passiert ist“, sagt Wali.

So beginnt der neue Roman des Schriftstellers und Journalisten Najem Wali, der in Basra geboren wurde und 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Während seine bisherigen Werke vor allem in seiner Heimat spielen, siedelt Wali sein neues Werk in Ägypten an, wo das Militär seit 1952 die große Macht im Land ist. „Sie gehen vielleicht mal aus der Tür, aber kommen durch das Fenster zurück, wie es nach dem Arabischen Frühling passiert ist“, sagt Wali.

Najem Wali spricht am 21. November 2019 in Berlin mit dem Journalisten Michel Abdollahi über seine Biografie, sein Werk und die Bedeutung kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen entwirft Wali ein vielschichtiges Bild seiner Heimat. In seinen journalistischen Beiträgen ist er kritischer Kommentator des gesellschaftspolitischen Geschehens in Deutschland und der arabischen Welt. KULTURGESCHICHTEN ist eine Veranstaltungsreihe der Konrad Adenauer Stiftung. Weitere Informationen dazu finden Sie

Najem Wali spricht am 21. November 2019 in Berlin mit dem Journalisten Michel Abdollahi über seine Biografie, sein Werk und die Bedeutung kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen entwirft Wali ein vielschichtiges Bild seiner Heimat. In seinen journalistischen Beiträgen ist er kritischer Kommentator des gesellschaftspolitischen Geschehens in Deutschland und der arabischen Welt. KULTURGESCHICHTEN ist eine Veranstaltungsreihe der Konrad Adenauer Stiftung. Weitere Informationen dazu finden Sie