Shootingstar oder Marionette? Die Wahl von Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York regt nicht nur Trump auf.

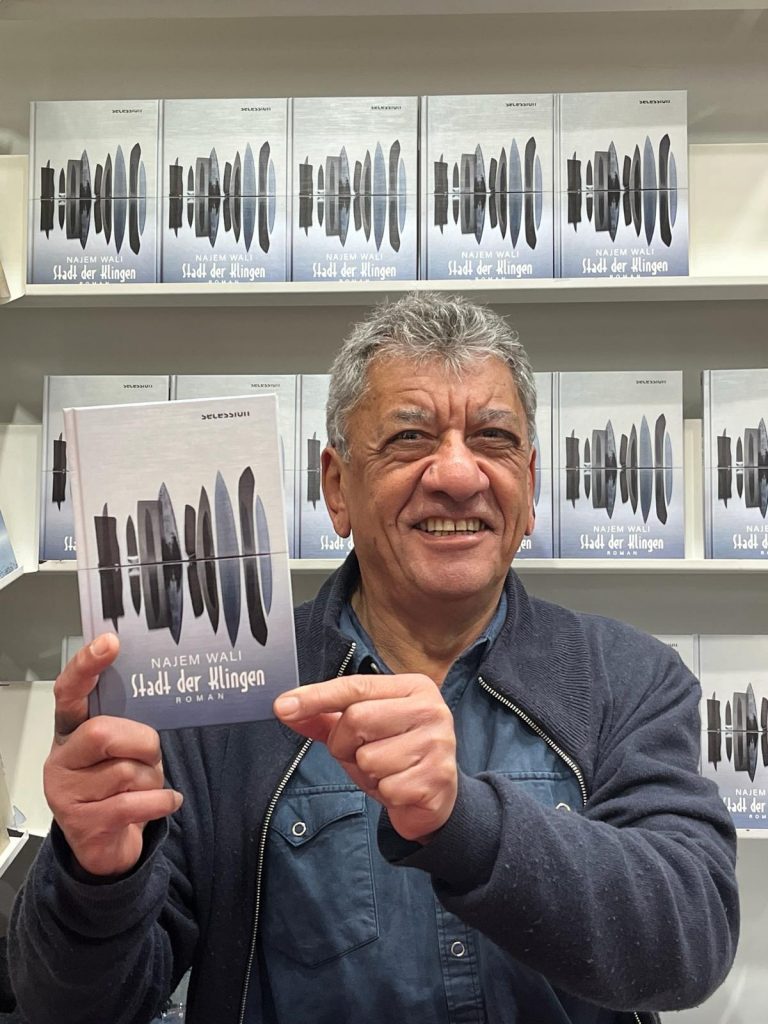

Ein Gastbeitrag von Najem Wali, erschienen am 15. 11. 2025 in der FAZ

Ob der neu gewählte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, den Roman „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq gelesen hat, weiß ich nicht. Doch der Sieg von Mamdani, einem Einwanderer aus Uganda, Sohn eines persisch-muslimischen Vaters und einer hinduistischen Mutter, der mit einer syrisch-alawitischen Künstlerin verheiratet ist, erinnert unweigerlich an Mohammed Ben Abbes, eine zentrale Figur aus Houellebecqs Roman, den der französische Autor als Sohn eines Einwanderers aus Tunesien und Führer einer islamischen Partei beschreibt, der in seiner Fiktion 2022 die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnt. Ist der „Amerikaner“ Zohran Mamdani die New Yorker Version des „Franzosen“ Mohammed Ben Abbes aus Houellebecqs Roman? Oder ist er vielmehr die Personifizierung von Martin Luther Kings „I Have a Dream“? (…)

Den vollständigen Gastbeitrag lesen Sie HIER FAZ Gastbeitrag

Mit dabei: Jan Carson, Autorin, Belfast; Aimée Walsh, Autorin, Belfast; Najem Wali, Autor und Kurator der Westfälischen Friedensgespräche; Wolfram Kuschke, 1. Vorsitzender Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V.; Heiner Remmert, Leiter Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V.; Martin Schult, Leiter der Geschäftsstelle des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels

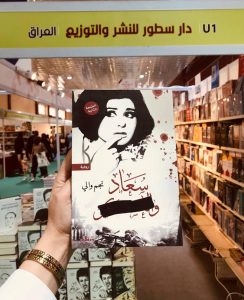

Mit dabei: Jan Carson, Autorin, Belfast; Aimée Walsh, Autorin, Belfast; Najem Wali, Autor und Kurator der Westfälischen Friedensgespräche; Wolfram Kuschke, 1. Vorsitzender Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V.; Heiner Remmert, Leiter Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V.; Martin Schult, Leiter der Geschäftsstelle des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels How would a man weigh up the predicament of women in Saudi Arabia? In „Saras Stunde“ (Sara’s Hour) by Iraqi exile Najem Wali, his courageous heroine seeks to settle the score with the kingdom’s hypocritical and male-dominated society. For more info

How would a man weigh up the predicament of women in Saudi Arabia? In „Saras Stunde“ (Sara’s Hour) by Iraqi exile Najem Wali, his courageous heroine seeks to settle the score with the kingdom’s hypocritical and male-dominated society. For more info  Ein Interview von Stefan Berkholz erschienen

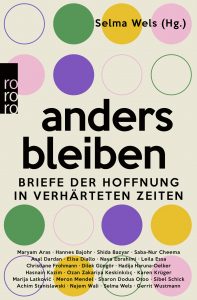

Ein Interview von Stefan Berkholz erschienen  „Gefährdete Stimmen einer Welt in Gefahr“, so lautet der Titel einer von Najem Wali herausgegebenen Anthologie mit Stimmen von Exil-Schriftstellern in Deutschland, die am 8. Januar 2025 im

„Gefährdete Stimmen einer Welt in Gefahr“, so lautet der Titel einer von Najem Wali herausgegebenen Anthologie mit Stimmen von Exil-Schriftstellern in Deutschland, die am 8. Januar 2025 im

Besonders seine Erlebnisse in seinem Heimatland Irak motivierten ihn, sich für die Freiheit des Wortes einzusetzen. „Dass ich WiP-Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland bin, ehrt mich und erfüllt mich mit Respekt vor der großen Aufgabe. Ich will sie mit all meinem Engagement ausüben“, stellt Wali in Aussicht.

Besonders seine Erlebnisse in seinem Heimatland Irak motivierten ihn, sich für die Freiheit des Wortes einzusetzen. „Dass ich WiP-Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland bin, ehrt mich und erfüllt mich mit Respekt vor der großen Aufgabe. Ich will sie mit all meinem Engagement ausüben“, stellt Wali in Aussicht.

Zehn Jahre nach dem Sturz Mubaraks handeln Bücher, in denen arabische Autoren gegenwärtige Fakten mit Fiktion mischen, nicht mehr von der Revolution, sondern von der Restauration.

Zehn Jahre nach dem Sturz Mubaraks handeln Bücher, in denen arabische Autoren gegenwärtige Fakten mit Fiktion mischen, nicht mehr von der Revolution, sondern von der Restauration.