Die Arabellion, besser bekannt als „Arabischer Frühling“, bezeichnet eine Serie von Aufständen, Protesten und Revolutionen in der arabischen Welt, die im Jahr 2010 begann.

Über die Bedeutung der Arabellion lässt sich streiten, ebenso über ihre Bilanz: Nur in einem einzigen Land hat sich seit 2011 eine fragile Demokratie entwickelt. Deutlich mehr Länder der Region sind im Krieg versunken oder erlebten die Wiederherstellung repressiver und autoritärer Regime. Es folgten bis in die jüngste Zeit weitere Aufstände und Massenproteste in Ländern, die anfangs nicht betroffen waren. Die Umstände und Auslöser waren und sind sehr unterschiedlich, aber stets von dem Wunsch nach Wandel getrieben.

Wie entstehen gesellschaftliche Veränderungen? Zeigen Aufstände und Proteste in Politik, Staat und Gesellschaft Alternativen auf? Sind sie der Beginn einer Zeitenwende?

Darüber diskutieren am 18. März 2021 live in der Bundeskunsthalle

Iryna Herasimovich, belarussische Übersetzerin, Essayistin und Kuratorin

Joschka Fischer, ehemaliger Bundesaußenminister

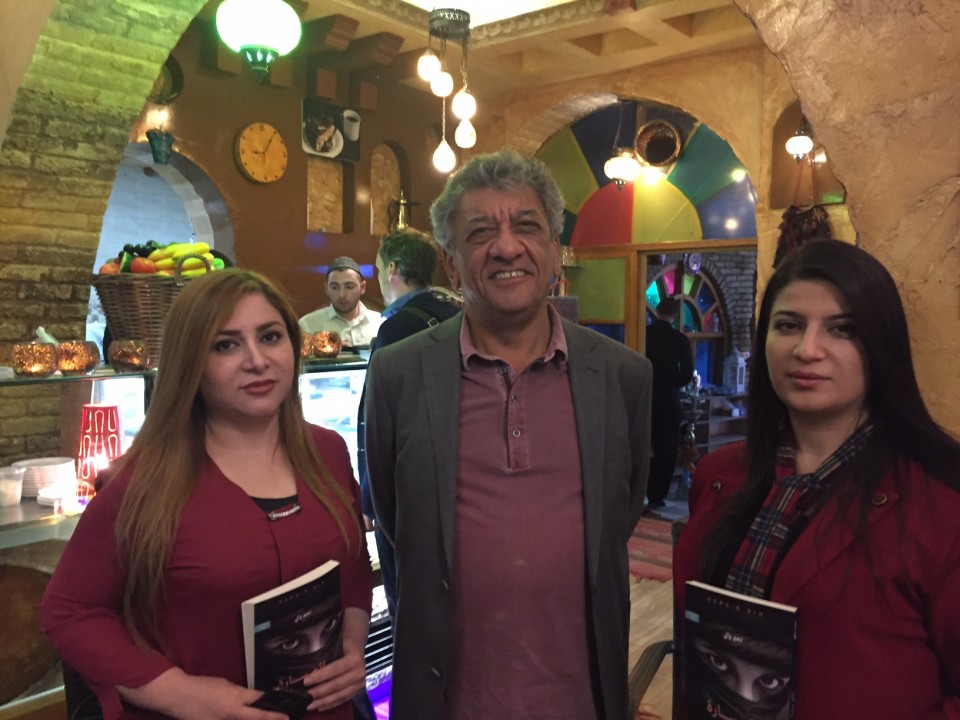

Najem Wali, deutsch-irakischer Schriftsteller

Martin Kobler, ehemaliger deutscher Diplomat

Moderation: Sabine Christiansen

Ab 19 Uhr live auf www.bundeskunsthalle.de/live

und später auf Abruf unter www.bundeskunsthalle.de/mediathek

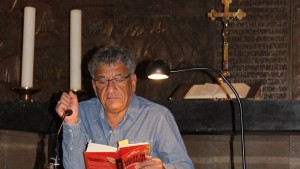

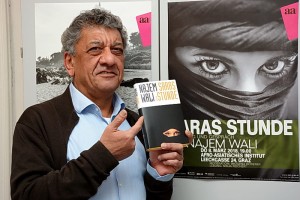

Najem Wali spricht am 21. November 2019 in Berlin mit dem Journalisten Michel Abdollahi über seine Biografie, sein Werk und die Bedeutung kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen entwirft Wali ein vielschichtiges Bild seiner Heimat. In seinen journalistischen Beiträgen ist er kritischer Kommentator des gesellschaftspolitischen Geschehens in Deutschland und der arabischen Welt. KULTURGESCHICHTEN ist eine Veranstaltungsreihe der Konrad Adenauer Stiftung. Weitere Informationen dazu finden Sie

Najem Wali spricht am 21. November 2019 in Berlin mit dem Journalisten Michel Abdollahi über seine Biografie, sein Werk und die Bedeutung kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen entwirft Wali ein vielschichtiges Bild seiner Heimat. In seinen journalistischen Beiträgen ist er kritischer Kommentator des gesellschaftspolitischen Geschehens in Deutschland und der arabischen Welt. KULTURGESCHICHTEN ist eine Veranstaltungsreihe der Konrad Adenauer Stiftung. Weitere Informationen dazu finden Sie  Mein Roman

Mein Roman

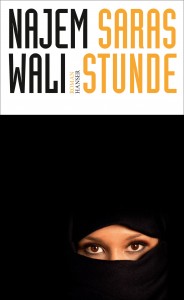

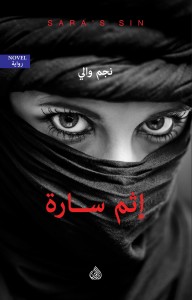

„(…) Als ich anfing, den Roman „Saras Stunde“ zu schreiben, begannen Fiktion und Fakten sich zu vermischen. Meine Sara – die Frau, deren Geschichte ich schrieb – ist teilweise realistisch gestaltet, aber sie enthält auch viel Fiktion, weil diese Sara ein Gesamtbild aller Frauen, die ich getroffen und deren Geschichten ich gehört habe, verkörpern sollte: Sie sind Frauen mit einem Körper aus Glas im Kampf gegen Stein in Saudi-Arabien, dem Königreich der Finsternis. In einem solchen Land, in dem die Wirklichkeit selbst grotesk und surreal ist, in dem eine Behörde tatsächlich den Namen „Behörde für die Verbreitung der Tugendhaftigkeit und für die Verhinderung von Lastern“ trägt, wo es Frauen nicht erlaubt ist, ihr Gesicht zu zeigen, Auto zu fahren, ein eigenes Konto einzurichten, über eine Kreditkarte zu verfügen und ohne Begleitung eines männlichen Verwandten (mindestens) zweiten Grades ins Ausland zu reisen oder einen Mann aus einfachen Verhältnissen zu lieben, zu heiraten, in einem derartigen Land kann Realismus nicht die Sprache der Literatur sein. Es muss in phantastischer Form erzählt werden. Nicht nur über diese eine junge Frau namens Sara, die den Aufstand wagt, sondern auch über andere Frauen, die so sind wie sie. Die Geschichte wird zu einer Art Märchen, das mit einem Mord als einzig denkbare Lösung beginnt und mit einer Intifada von Frauen endet.

„(…) Als ich anfing, den Roman „Saras Stunde“ zu schreiben, begannen Fiktion und Fakten sich zu vermischen. Meine Sara – die Frau, deren Geschichte ich schrieb – ist teilweise realistisch gestaltet, aber sie enthält auch viel Fiktion, weil diese Sara ein Gesamtbild aller Frauen, die ich getroffen und deren Geschichten ich gehört habe, verkörpern sollte: Sie sind Frauen mit einem Körper aus Glas im Kampf gegen Stein in Saudi-Arabien, dem Königreich der Finsternis. In einem solchen Land, in dem die Wirklichkeit selbst grotesk und surreal ist, in dem eine Behörde tatsächlich den Namen „Behörde für die Verbreitung der Tugendhaftigkeit und für die Verhinderung von Lastern“ trägt, wo es Frauen nicht erlaubt ist, ihr Gesicht zu zeigen, Auto zu fahren, ein eigenes Konto einzurichten, über eine Kreditkarte zu verfügen und ohne Begleitung eines männlichen Verwandten (mindestens) zweiten Grades ins Ausland zu reisen oder einen Mann aus einfachen Verhältnissen zu lieben, zu heiraten, in einem derartigen Land kann Realismus nicht die Sprache der Literatur sein. Es muss in phantastischer Form erzählt werden. Nicht nur über diese eine junge Frau namens Sara, die den Aufstand wagt, sondern auch über andere Frauen, die so sind wie sie. Die Geschichte wird zu einer Art Märchen, das mit einem Mord als einzig denkbare Lösung beginnt und mit einer Intifada von Frauen endet.