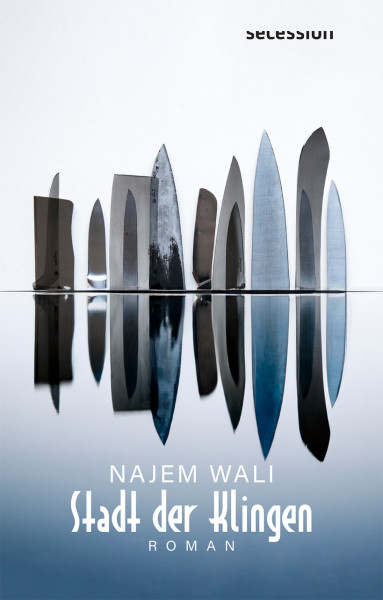

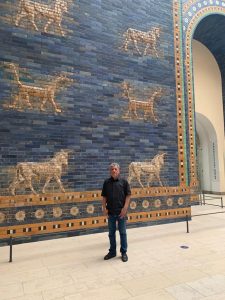

Najem Wali liest aus Stadt der Klingen auf der Veranstaltung „Gegenlesen“ des Literaturhauses Wuppertal

Wann: 28. März 2024, Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Zentralbibliothek Wuppertal, Kolpingstr. 8, 42103 Wuppertal

Auch zu Gast an dem Abend: Anja Liedtke mit ihrem Roman »Der Himmel ist altes Silber« und Thorsten Krämer mit »Momente«. Mit „Gegenlesen“ betritt das Literaturhaus Wuppertal Neuland. Drei Autor:innen stellen ihre gerade erschienenen Bücher im Gespräch miteinander vor und diskutieren, was ihnen an den Büchern der anderen aufgefallen ist, was sie beeindruckt und inspiriert hat. Moderiert wird die in Kooperation mit der Stadtbibliothek durchgeführte Veranstaltung von Stefan Zarges.

Der neue Roman von Najem Wali

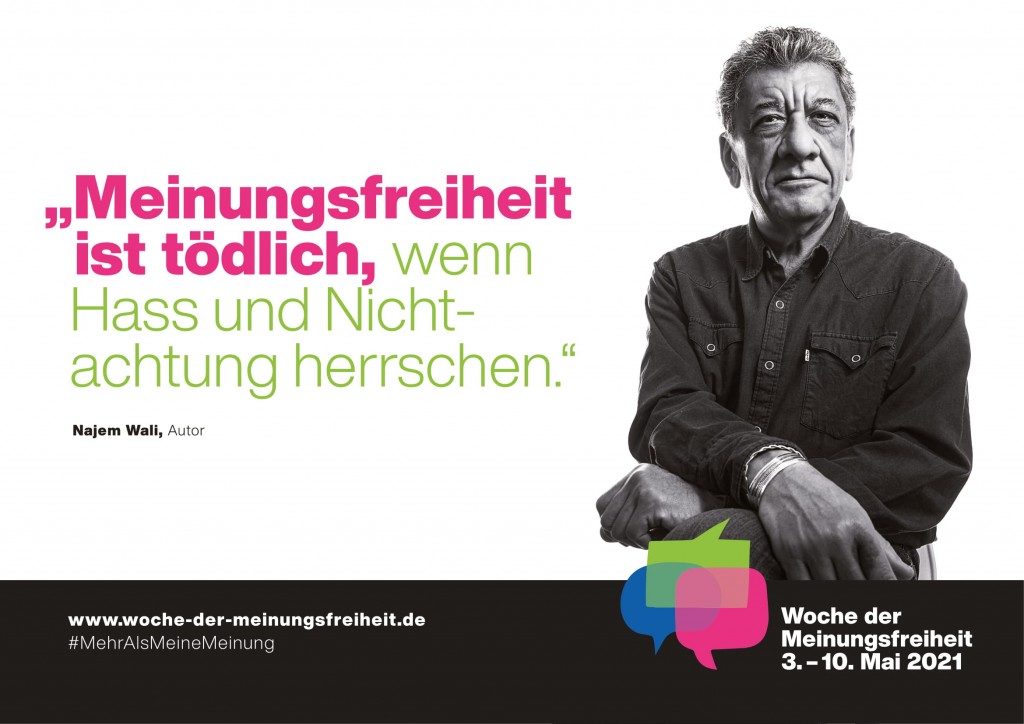

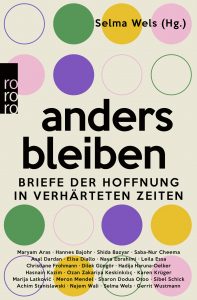

Der neue Roman von Najem Wali  Alle Rechte der Deklaration gelten universell für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und trotzdem stehen einige Rechte besonders unter Druck. Die Meinungsfreiheit gehört dazu. Bekannte Persönlichkeiten lesen deshalb aus Büchern aus fünf Kontinenten, die aktuell nur eingeschränkt vertrieben werden dürfen, aus Schulbibliotheken verbannt wurden oder gar komplett verboten sind.

Alle Rechte der Deklaration gelten universell für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und trotzdem stehen einige Rechte besonders unter Druck. Die Meinungsfreiheit gehört dazu. Bekannte Persönlichkeiten lesen deshalb aus Büchern aus fünf Kontinenten, die aktuell nur eingeschränkt vertrieben werden dürfen, aus Schulbibliotheken verbannt wurden oder gar komplett verboten sind.

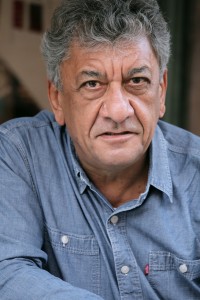

Besonders seine Erlebnisse in seinem Heimatland Irak motivierten ihn, sich für die Freiheit des Wortes einzusetzen. „Dass ich WiP-Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland bin, ehrt mich und erfüllt mich mit Respekt vor der großen Aufgabe. Ich will sie mit all meinem Engagement ausüben“, stellt Wali in Aussicht.

Besonders seine Erlebnisse in seinem Heimatland Irak motivierten ihn, sich für die Freiheit des Wortes einzusetzen. „Dass ich WiP-Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland bin, ehrt mich und erfüllt mich mit Respekt vor der großen Aufgabe. Ich will sie mit all meinem Engagement ausüben“, stellt Wali in Aussicht.

Zehn Jahre nach dem Sturz Mubaraks handeln Bücher, in denen arabische Autoren gegenwärtige Fakten mit Fiktion mischen, nicht mehr von der Revolution, sondern von der Restauration.

Zehn Jahre nach dem Sturz Mubaraks handeln Bücher, in denen arabische Autoren gegenwärtige Fakten mit Fiktion mischen, nicht mehr von der Revolution, sondern von der Restauration.

M

M

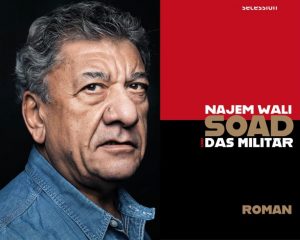

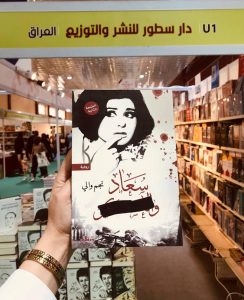

Hat diese Figur der Filmdiva Soad reale historische Bezüge oder ist sie eine rein literarische Erfindung?

Hat diese Figur der Filmdiva Soad reale historische Bezüge oder ist sie eine rein literarische Erfindung? So beginnt der neue Roman des Schriftstellers und Journalisten Najem Wali, der in Basra geboren wurde und 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Während seine bisherigen Werke vor allem in seiner Heimat spielen, siedelt Wali sein neues Werk in Ägypten an, wo das Militär seit 1952 die große Macht im Land ist. „Sie gehen vielleicht mal aus der Tür, aber kommen durch das Fenster zurück, wie es nach dem Arabischen Frühling passiert ist“, sagt Wali.

So beginnt der neue Roman des Schriftstellers und Journalisten Najem Wali, der in Basra geboren wurde und 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Während seine bisherigen Werke vor allem in seiner Heimat spielen, siedelt Wali sein neues Werk in Ägypten an, wo das Militär seit 1952 die große Macht im Land ist. „Sie gehen vielleicht mal aus der Tür, aber kommen durch das Fenster zurück, wie es nach dem Arabischen Frühling passiert ist“, sagt Wali.